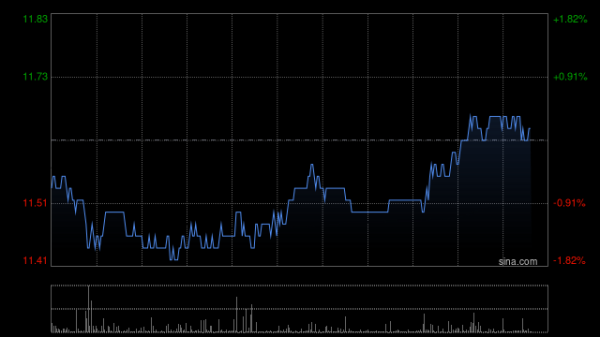

当5月12日中美宣布暂停24%关税的消息传来,全球贸易界似乎松了一口气。然而,在国际海运业的船舱里,焦虑的情绪并未消散。数据显示主力配资炒股,跨太平洋航线运价已应声上涨15%,但这并非行业复苏的信号,而是恐慌性抢运的产物。

虚假繁荣:抢运潮下的运价飙升真相

表面上看,航运市场正经历"量价齐升"的繁荣景象。飞力达、中远海发等10家企业的股价随之上扬,电子产品抢运、集装箱租赁激增及新能源汽车出口放量成为短期利好。但业内人士清楚,这种繁荣建立在极其脆弱的基础上——90天的关税暂停期与北美传统航运旺季重叠,企业不得不支付溢价运费抢在8月中旬前完成出货。

美国港口货运量此前因关税战暴跌超30%,如今运力利用率快速回升的背后,是企业家们对未来的深度不信任。一位不愿具名的货代公司高管透露:"客户宁愿承担12%-15%的运费上涨,也不敢赌90天后关税是否会恢复。这种恐慌性需求根本不健康。"

结构性危机:长期阴影笼罩海运业

更深层次的忧虑来自行业的结构性挑战。即使90天后关税未全面恢复,中美经贸关系的本质矛盾仍未解决。10%的保留关税如同达摩克利斯之剑,持续悬在新能源、AI等战略产业头上。中远海发等集装箱租赁商虽然短期受益于费率上涨,但全球供应链重构的压力从未减轻。

特别值得注意的是,美国"关键药品原料40%产能转移至印度"的要求仍在推进,中国造船业301调查也悬而未决。这些因素导致航运企业不敢轻易扩大运力投资,形成"短期运力紧缺与长期投资不足"的恶性循环。南京港等枢纽型港口吞吐量环比增长18%的亮眼数据,反而凸显了行业资源配置的严重失衡。

全球运力错配:蝴蝶效应正在蔓延

更令人担忧的是,中美航线运力回调已引发全球性的连锁反应。凤凰航运、宁波远洋等区域性航运公司意外受益,只因主干航线运力短缺导致欧线、东南亚线运价被推高。锦江航运东北亚航线舱位利用率飙升至90%,本质上反映了全球物流网络的脆弱性。

这种运力错配正在吞噬企业的利润。某跨境电商物流企业负责人算了一笔账:"保税仓周转效率提升30%节省的成本,几乎被上涨的东南亚航线运费全部抵消。"中美关税战按下暂停键,却意外激活了全球航运市场的波动放大器。

结语:休战不等于和平

90天的关税休战给海运业带来的不是安定,而是更复杂的博弈格局。当抢运潮退去主力配资炒股,行业将面临更严峻的考验——是继续在政策不确定性中挣扎,还是重构真正抗周期的商业模式?答案或许藏在港口枢纽型企业和多式联运服务商的战略布局中,但可以肯定的是,国际海运业的至暗时刻远未结束。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。